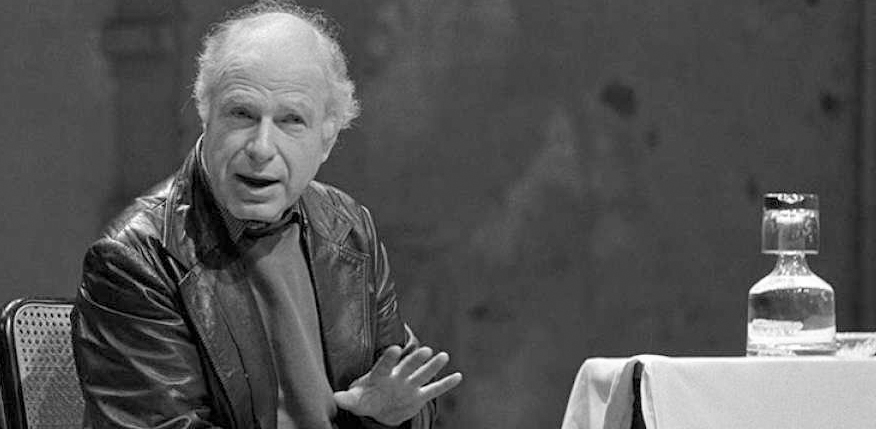

Cambiar el punto de vista. Cuarenta años de exploración teatral (1946-1987), de Peter Brook (Alba). Traducción de Eduardo Stupía | por Juan Jiménez García

Peter Brook ha vuelto. Definitivamente. Aunque para cualquier amante del teatro sea especialmente complicado pensar estas últimas décadas sin él, lo cierto es que tras unos años abundantes en la publicación de sus textos, memorias o reflexiones, él se había quedado ahí, entre ediciones agotadas y el olvido. Algún premio reciente seguramente lo ha devuelto a la fugaz actualidad de nuestro tiempo y no nos vamos a poner a pensar sobre los extraños caminos que sigue la cultura en estos lugares. En todo caso ha que felicitarse de ese regreso, puesto que nos devuelve a una de las personalidades más influyentes, reveladoras y pensadoras del oficio de hacer teatro. Pero no solo. Porque este Cambiar el punto de vista que ahora nos devuelve Alba (antes editado como Más allá del espacio vacío) se presenta como cuarenta años de exploración teatral (de 1946 a 1987), pero lo cierto es que no solo recoge esta creación teatral, sino que se adentra el cine o en la ópera. Los textos aquí recogidos y agrupados son no solo una importante base teórica para entender las preocupaciones de Brook, sino la visión poliédrica de un creador complejo que sabe mostrarse de una manera despojada y accesible, sin limitaciones.

Y es que Peter Brook quería hacer cine. Pero llegar hasta ahí desde esa primera juventud en la que ya estaba lleno de inquietudes se le presentaba como un camino arduo, demasiado largo, demasiado alejado en el tiempo para su urgencia creadora. Entonces encontró el teatro que (debe ser cosa de los ingleses) era más accesible e inmediato. El aprendizaje del oficio trajo su amor por el teatro, sin olvidar el cine. A partir de ese momento todo serán búsquedas, intuiciones, en unos tiempos propicios para el riesgo y la experimentación, algo que siempre le atrajo, dentro de una dualidad que no renunciaba a lo clásico. Al contrario. Porque, después de todo, y libro tras libro, obra tras obra, Shakespeare siempre ha estado ahí, como la cumbre inalterable e inalterada. Un amor eterno en el que encontrar todo, porque todo surge de él.

Si algo trasmite Brook es el amor por su trabajo, el amor por el detalle, por los actores. Y, curiosamente (ahí dejo este término que puede parecer paradójico con lo que voy a decir), por el público. Sus preocupaciones no se dirigen solo a la puesta en escena, a la interpretación de los textos, al trabajo con los actores, sino también a aquellos que tienen que recibir todo esto y para los que se hace. Y ese público puede ser el londinense, el parisino, pero también la experiencia de representar teatro en África ante unos espectadores que jamás habían visto una obra de ningún tipo. Brook, tan inglés, tenía su teatro en Francia y su compañía era una reunión de actores de todo el mundo. En algún tiempo debimos creer en la inexistencia de las fronteras. Leer sus textos es volver a creer en la utopía de que la cultura nos puede hacer libres, que es seguramente una de las utopías más bellas en las que se puede creer.

Cambiar el punto de vista no es un simple título, sino el programa de una vida. En Brook todo es inestable y nada permanece. Todo está listo para cambiar ya no de una obra a otra, sino de una función a otra. Siempre abierto a la intuición, al descubrimiento. Sus textos son muchas veces la descripción de ese momento en el que la búsqueda se encuentra con el azar y acaba convertida en destino. Desbordantes de una emoción permanente, por lo grande y por lo pequeño, porque en todo parece esperarnos algo. En él encontramos también aquella respuesta a esa pregunta que le hacían a Francis Bacon. ¿Cómo se llega a ser el artista más grande de la segunda mitad del siglo XX? Trabajando.